歴史資料館内にある木花咲耶姫像

<神話の原典、古事記と日本書紀の訳文を参考に掲載します。>

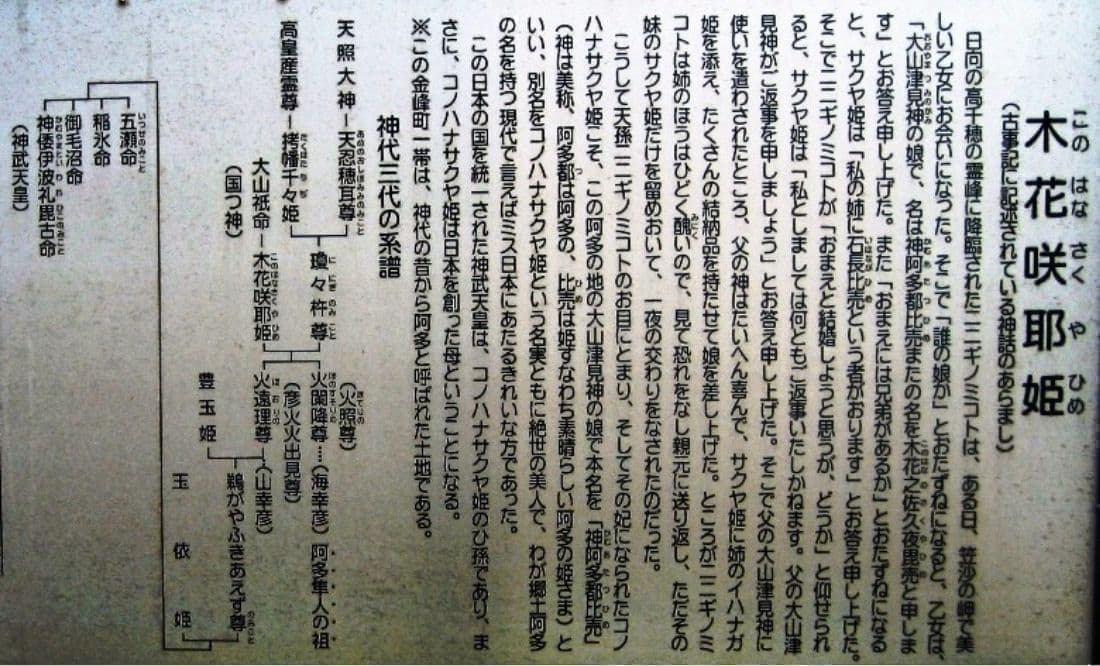

一.瓊久杵尊(ニニギノミコト)と木花咲耶姫(このはなさくやひめ)

瓊久杵尊は、高千穂附近を宮居とするには不適であると考えられ、もっと良い土地・広い平地を求めて、吾田笠沙之崎(あたのかささのみさき)に上陸された。 そこで地主の事勝国勝長海狭から、国土の献上を受け東の方へ移動された。 そこで東方を展望されると、そこには白い砂浜に波が静かに打ち寄せており、その向こうに金峰山の秀嶺が見えるので宮居として良い地であると思われた。

進んで行かれると、気品のある美しい姫に出会わされた。 早速后(きさき)にと所望されると、姫は「それは父大山祗に相談して下さい。」と言って行かれてしまわれた。 尊は早速山角ケ岡に住む大山祗命を訪ね「私は天つ神瓊久杵尊である。 ぜひ姫を后に欲しい。」と申し出られた。

大山祗命は「天つ神の申し出は有難いが、姫には岩長姫という姉がいます。 二人一緒に貰って下さるなら差し上げましょう。」と言われた。 尊は困ったが止むなく承知された。

岩長姫はその名の様に頑丈ながっしりした体格で気性も爽やかであったが、器量の方がもう一つというところだった。 昔は「岩」は丈夫な心と体と、そして長寿を意味するもので目出度い字とされていた。

尊は木花咲耶姫と岩長姫を伴い、竹屋の宮に帰り盛大な祝宴を張られた。 そして岩長姫は大山祗命のもとに帰された。 命はそれを見て「お気にめさない岩長姫をおすすめして、はしたないことをした。 恥ずかしい事だった。」と後悔された。 しかし、もし岩長姫が尊の御子を産むとなれば、きっと偉丈夫で長寿に恵まれた方であろうにと、自分の不明をかこったり失望されたという。

二.彦火々出見尊(ほおりのみこと)の誕生

やがて木花咲耶姫は妊娠され月満ちて無戸室(うつむろ)に入られた。 ところが瓊久杵尊は「一度の契りではらむとは解せない。生まれる子は自分の子ではあるまい。」と疑われた。 姫は怒って「この子は正しく尊の御子です。 お疑いなら私のお産中に無戸室に火をかけて焼き払って下さい。 若し生まれた御子に異常がなければ神の子です。 疑いを晴らして下さい。」と悔しがられた。

尊は無戸室に火をかけられ無戸室は焼け落ちた。 不思議にも生まれた御子にも姫にも異常は無かった。 火勢が一番旺(さかん)な時に生まれた長子に火蘭降尊(ほのすそりのみこと)と云う名をつけられた。 二番目に火明尊、三番目が火遠理尊(ほおりのみこと)である。 しかし双子であったか三つ子であったか説が分かれている。

無戸室の跡は、金峰町・宮崎部落の西方万之瀬川の堤防の近くで双子池の遺跡として「双子池の記念碑」が建ててある。 又お産の時皇子の臍(へそ)の緒を竹刀で切りその竹刀を土に挿しておいたら、竹刀から根が出て一株の竹林となったと伝えられている。

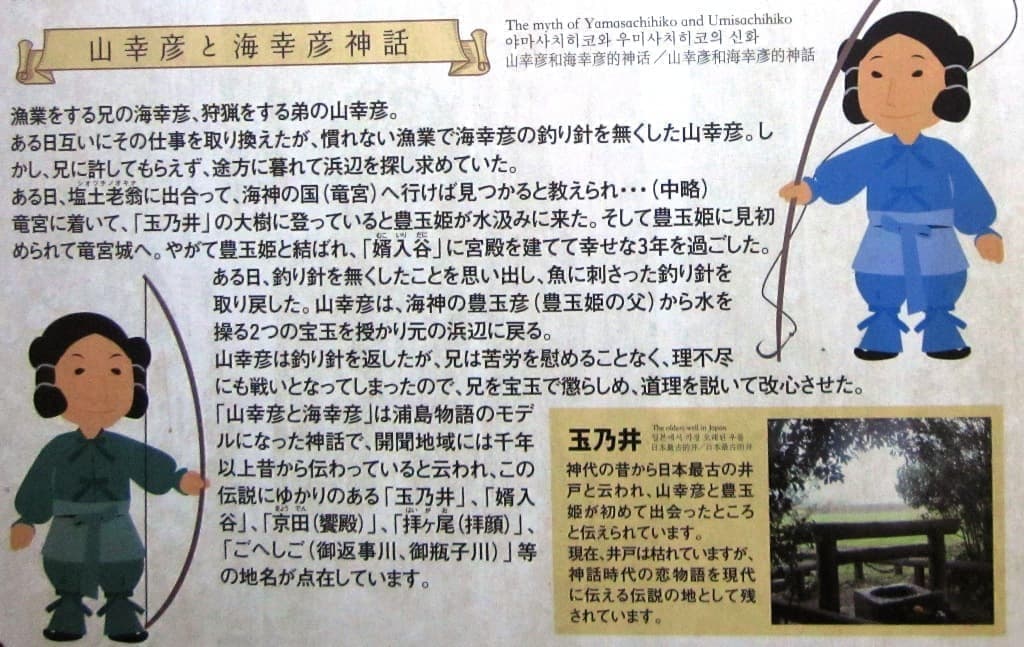

三.海幸彦と山幸彦の争い

兄火蘭降尊は海に出て魚を釣ることが大好きで、且つ上手だったので海幸彦と云った。 弟火遠理尊は山に行き弓矢で兎・鹿・鳥などを射止めることが得意だったので山幸彦と呼ばれた。

ある日、山幸彦は兄海幸彦に、「一日で良いから兄上の釣針を貸してください。 海に行って魚を釣ってみたい。」と頼んだ。 海幸彦は「いやだ」と云ってなかなか承知しなかった。 あまり山幸彦が熱心に頼むので海幸彦もしぶしぶ承知して、弟の弓矢を持って山へ狩りに出かけた。 山幸彦は兄の釣針をかついで喜び勇んで海に出かけた。 ところが二人とも馴れない弓矢と釣針のことで一日頑張っても一羽の兎も一匹の魚も獲れなかった。 おまけに山幸彦は兄の大事な大事な釣針を魚に取られてしまった。

兄海幸彦はくたくたに疲れ機嫌悪く帰って来る。 弟山幸彦は重い足を引きづって帰って来て、釣針を取られたことを伝え心から詫びた。 しかし兄海幸彦は「お前が余計なことを言うからこんなことになったのだ。 もとの釣針を返せ。 それでないと承知しない。」と怒ってどなるだけだった。

翌日、山幸彦は自分で立派な釣針を造って兄の前に差し出し、「これで勘弁してください。」と云って謝ったが、元の釣針でないといけないと見向きもしない。 山幸彦は更に千本の釣針を造って、これで勘弁してと謝るが駄目だった。

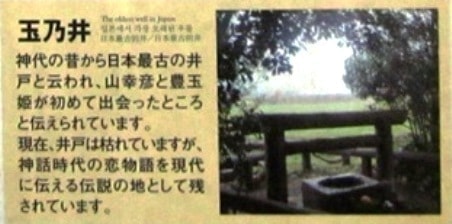

山幸彦は海ばたに出て、しょんぼり佇んでいると、一人の翁が近寄って来て、「いかがなされた。」と尋ねるので、事の次第を話すと、翁は、「私が海神の処に案内します。」と言って先に立って歩きだした。 翁が海に向かって何かを呼ぶと、大きなワニが現れた。 尊はそのワニの背に乗り、綿津見神の宮殿に着くと大変な歓迎を受けた。 見るもの、聞くもの珍しいものばかり、あわせて綿津見神の娘、豊玉姫と仲良くなって瞬く間に三年が過ぎてしまった。

ある時ふと故郷が懐かしくなると釣針のことを思い出したので海神に相談すると、海神はすぐ魚たちを集めて、釣針をとった者はいないかと尋ねると、一匹の魚が進み出て「あの大鯛が早くから喉に何か詰まって食事に困っている。」と話した。 海神はすぐその大鯛を連れて来させ、喉を調べると案の丈釣針がかかっていたので針を取り出し、早速山幸彦に「これでは」と見せると、山幸彦は「これです。 これに間違いありません。」と喜んで受け取った。 いよいよ暇乞いして帰ることになった時、海神は「潮満珠(しおみつるたま)と潮干珠(しおひるたま)」を土産に出して、「もし危急の時にはこの珠を使いなさい。」と使い道を教えた。

山幸彦はすぐ釣針を返したが、兄海幸彦は弟が美しい豊玉姫を妃としたこともあって、弟に事毎にひどい仕打ちをして苦しめた。 その時はすぐ「潮満珠と潮干珠」を出して、兄海幸彦を苦しめ自分も助かった。 度重なる惨敗に兄海幸彦は弟の前に両手をつき「自分が悪かった。 今後は家来となってお前の身辺を護る。」と誓われた。 この海幸彦が阿多隼人の祖である。

四.ウガヤフキアエズノ尊と玉依姫

海神の姫豊玉姫は山幸彦(彦火々出見尊)の御子を産むために阿多の地に来られ、尊は急いで海辺の渚に鵜の羽を産屋の屋根に葺く材料にした。 まだ屋根を葺き終わらない内にお産になった。 このことから鵜葺草葺不合尊と命名されたのである。 姫は産屋に入る前に「私のお産が終わらない内は、絶対に産屋を覗いてはなりません。」と固く約束させた。 しかし興味を持った尊は約束を破って覗いてしまった。

お産がすんだ後、姫は「見苦しい姿を見られた以上、あなたの側に居るわけにはゆきません。」と云って、赤ちゃんを残し海中へ去ってしまった。 そして御子養育のため、妹の玉依姫を遣わしたのである。

尊はその後、高千穂宮に帰り玉依姫と結婚、五人の皇子を得られた。 五瀬命(いつせのみこと)は良き地を求め日向の地を離れ東遷されたが、矢傷のため戦死されたので末弟、神武天皇が遺志を継ぎ、大和を平定、第一代の天皇になったと伝えられている。

※天孫ニニギノミコトのお目にとまり、そして妃になられたコノハナサクヤ姫こそ、この土地(阿多)の大山津見神の娘で、本名を「神阿多都比売(かむあたつひめ)」〔神は美弥、阿多都は阿多の、比売は姫 すなわち素晴らしい阿多の姫さま〕と云い、別名をコノハナサクヤ姫と云う名実共に絶世の美人で、わが郷土阿多の名を持つ、現代で云えばミス日本にあたる綺麗な方であった。

やがて、天孫ニニギノミコトとコノハナサクヤ姫の御子として三柱の神がお生まれになり、その長子と末子が海幸・山幸の神話を展開するのである。

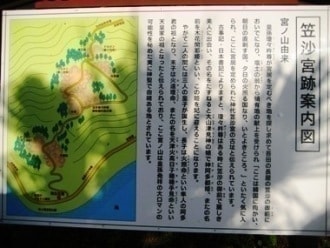

薩摩半島の西部、南さつま市加世田の中心部から3Kmほど南に、舞敷野(もしきの)と云う地名がある。 ここに「笠狭宮跡(かささのみやあと)」があり、その前にこの発祥碑が建っている。

「日本発祥の地」とは、突拍子もない命名のように思われますが、この名前は日本神話から来ている。

古事記・日本書紀には、天照皇大神(アマテラスオオカミ)の孫にあたる瓊久杵尊(ニニギノミコト)が、宮崎県の高千穂より天下り(天孫降臨)、この地に笠狭の宮と呼ばれる皇居を造り、木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメ)と結婚した・・・とある。

瓊久杵尊(ニニギノミコト)は、吾田(あた)の長屋の笠狭の碕(みさき)に上陸後、朝日の直刺(たださす)国、夕陽の日照(ひてる)国、甚吉(いとよき)所と云って、ここに宮居(みやい)を建てたと云う。

後世、これを笠狭の宮と云い、この地を御座屋敷(ござやしき)と呼んでいる。

この碑は戦前、鹿児島県が神話のゆかりの地として、ここを指定した時に建てられたものである。

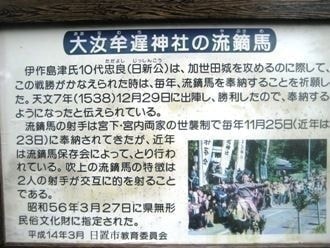

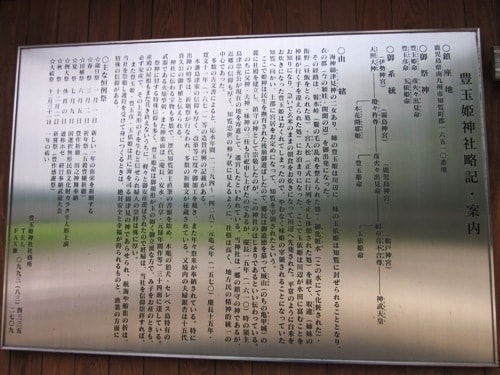

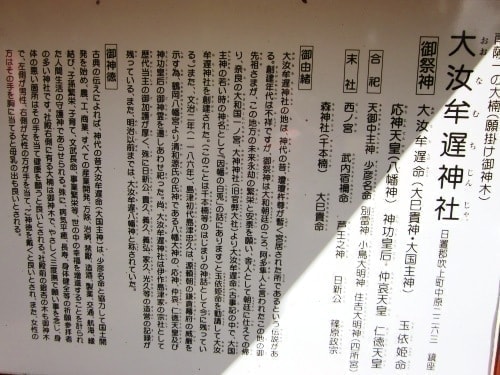

また、文治二(1186)年、島津初代・島津忠久は、源頼朝の鎌倉幕府の威厳を示す為、鶴岡八幡宮より清和源氏の氏神である八幡大神の応神、仲哀、仁徳天皇及び神功皇后の御神霊を遷しあわせ祀った。

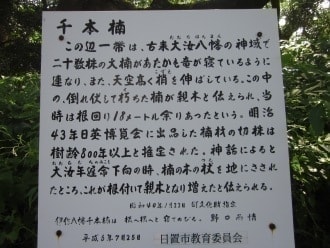

尚、大汝牟遅神社は伊作島津家の宗社として歴代当主の御加護が厚く、殊に日新公・貴久・義久・義弘・家久・光久等の造営の記録が残っている。 また、明治以前までは、大汝牟遅八幡宮と称されていた。

御神徳:

古典の伝えによれば、神代の昔、大汝牟遅命(大国主神)は少彦名命と協力して国土開発を始め、農・工・商業、すべての産業開発、方除、治病、禁厭、造酒、製薬、交通、航海、縁結び、子孫繁栄、子育て、文武長命、事業繁栄等、世の中の幸福を増進することを計られた人間生活の守護神であらせられる。 殊に、病気平癒、長寿、身体健全等の祈願参拝者の多い神社です。

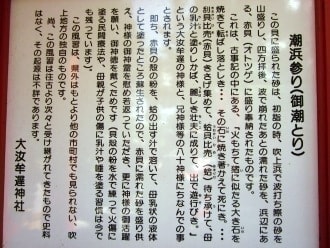

社殿右側に有る大楠は御神木で、やさしく三度撫で願い事を念じ、体の悪い箇所はその手を当て健康を願うと良いとされる。 社殿前の銀杏の木も御神木で、左側が男性、右側が女性の方が手を当て、ご神徳を戴くと良いとされ、また、女性の方はその手を胸に当てると母乳の出も良いとされる。